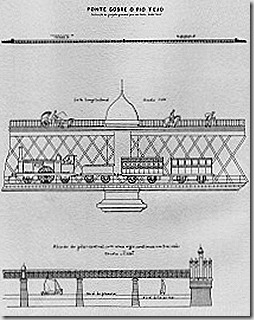

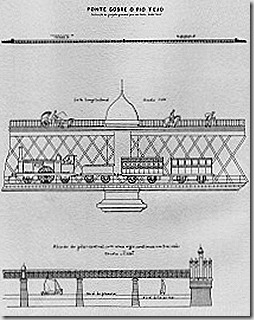

O atravessamento contínuo do rio Tejo na área urbana da capital, uma aspiração quase secular, foi traduzido em termos técnicos, e pela primeira vez, pelo Eng.º Miguel Pais que propôs em 1876, em desenho, uma ponte entre o Grilo e o Montijo. Esta proposta contemplava uma solução mista para os tráfegos rodoviário e ferroviário, de tabuleiro duplo e com setenta e seis tramos, dos quais setenta e quatro tinham 60 m de vão e os dois extremos, 48 m.

Projecto do Engº Miguel Pais, em 1876

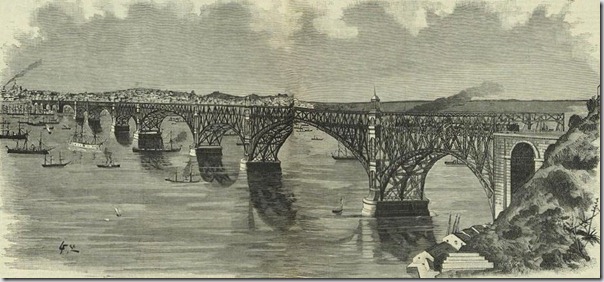

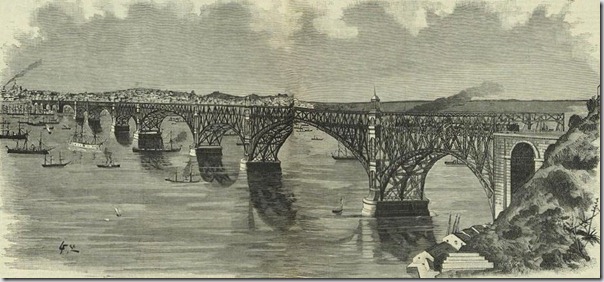

Em 1889, apareceu o projecto elaborado pelo engenheiro Seyrig, construtor da ponte D. Luis, no rio Douro, entre o Porto e Vila Nova de Gaia. O projecto consistia numa ligação ferroviária entre Lisboa e Almada. Este projecto viria a provocar outro do engº português André de Proença Vieira, combatendo até certo ponto aquele, fundado em razões geologicas da inconveniencia em perfurar o subsolo de Lisboa com um túnel entre a Estação do Rossio e a Rocha de Conde de Óbidos, onde seria a entrada da ponte.

Projecto da ligação Lisboa-Almada do Engº Seyring, em 1889

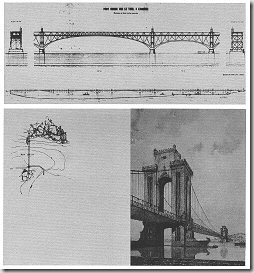

Nova proposta, de 1890, de uma ponte para travessia Beato-Montijo pela empresa alemã Maschinenbau-Actien-Gesellschaft de Nuremberg

Já no século XX, em 1913, foi proposto ao Governo, por uma firma portuguesa, fazer a ligação entre a Rocha do Conde de Óbidos e Almada.

Porém, em 1919, a empresa H. Burnay & C.ª, considerava que a travessia do Tejo deveria ser feita através de um túnel e não de uma ponte. Este túnel teria 4500 m de extensão e ligaria a capital a Almada entre Santa Apolónia e Cacilhas.

Dois anos mais tarde é feita nova sugestão para outra ponte mista, pelo Eng.º Alfonso Pena Boeuf, espanhol, a implantar entre a Rocha do Conde de Óbidos e Almada, com um comprimento total de 3347 m. Curiosamente, esta proposta previa apenas um tabuleiro com via férrea dupla e quatro vias para circulação rodoviária. Em 1926, estando ainda de pé esta proposta, a empresa do Arq.º José Cortez - Cortez & Bruhns, apresentou, em esboço, a sugestão duma grande ponte suspensa de três vãos a lançar entre a parte alta da Rua do Patrocínio e as proximidades de Almada

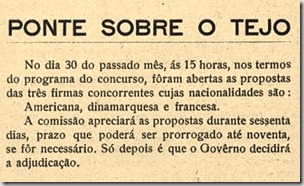

Excertos de notícias publicadas, em 1934, sobre o projecto e concurso para adjudicação construção da “Ponte sobre o Tejo” entre o Beato (Lisboa) e o Montijo, lançado pelo então Ministro das Obras Públicas, o Engº Duarte Pacheco. Os textos falam por si.

Projecto do Engº Duarte Pacheco em 1934

Este concurso público de 1934, não teve resultados concretos, visto que nenhuma das propostas correspondeu ao que o caderno de encargos estipulava sobre o regime de concessão. Quatro anos mais tarde, retomada por um dos concorrentes - “United States Steel Products” - esta proposta também não obteve acordo, apesar da simplificação e redução de custo apresentadas.

página 1 … … página 2 …

… página 3

Publicações in: Hemeroteca Digital

Em 1942 foi nomeada uma comissão para o estudo das comunicações entre a zona oriental de Lisboa e o Sul do país, como consequência de diligências promovidas pelas Câmaras Municipais do Barreiro, Alcochete, Moita e Seixal para a melhoria das comunicações entre as sedes dos respectivos concelhos e Cacilhas. Porém, com a decisão da construção da Ponte de Vila Franca de Xira, foram suspensos os trabalhos desta comissão. O eng.º Alfonso Pena Boeuf, em 1951, sugeriu uma nova travessia entre Almada e o Alto de Santa Catarina em Lisboa, propondo uma ponte suspensa.

Quando se lançou de novo um projecto para a construção duma terceira “Ponte sobre o Tejo” ligando Lisboa à outra margem do Tejo, em 3 de Abril de 2008 o relatório do Laboratório Nacional de Engenharia Civil dizia: « A construção da terceira travessia do Tejo entre Beato e Montijo é "preferível" à ligação Chelas-Barreiro em termos de operacionalidade e segurança das operações portuárias».

Malfadada esta opção desde 1934, o Governo decidiu-se, a 3 de Abril de 2008, com base num estudo comparativo do LNEC, que deu vantagem à opção já avançada pelo Governo, em detrimento da Beato-Montijo, proposta no estudo sobre o novo aeroporto de Lisboa, encomendado pela Confederação da Indústria Portuguesa (CIP).

O documento referia: «em termos da operacionalidade e segurança das operações portuárias (Porto de Lisboa), a ligação no corredor Beato-Montijo (túnel ou ponte) é preferível à ligação (ponte) no corredor Chelas-Barreiro. Restrições nas manobras de acostagem dos navios ao terminal de contentores de Santa Apolónia devidas à proximidade do vão da ponte e à passagem de navios que actualmente atracaram a montante da ponte, devidas ao tirante de ar (altura do mastro da embarcação) que ficará disponível (47 metros), são as desvantagens da solução Chelas-Barreiro na margem direita do Tejo”.

Por estes motivos, concluía o estudo do LNEC, "a solução Ponte Beato-Montijo, desde que respeite os condicionamentos que a Administração do Porto de Lisboa vier a definir para as zonas de atravessamento, revela-se mais vantajosa do que a solução (em ponte) Chelas-Barreiro, dado que, por estar mais a montante desta, interferirá, em princípio, em muito menor grau com a navegação portuária e não obrigará à deslocalização de qualquer nas infra-estruturas portuárias actualmente existentes no Porto de Lisboa».